G7 - Affordable and Clean Energy

(2025. 1. 15.) 고성능 리튬 이차전지 양극재 개발을 위한 금속 원소 선별 기준 제시

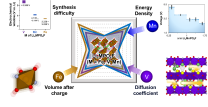

그동안 우수한 성능의 리튬 이차전지를 개발하기 위해 전극 소재 내 원소를 교체해 왔다. 본 연구는 금속 원소의 교체 시 올리빈 양극재가 보이는 에너지밀도/충방전 속도/수명을 예측하여, 최적의 올리빈 양극재 개발 방안을 제시한다. 리튬 이차전지는 현재 에너지를 저장하는 대표적인 장치로, 전기차와 에너지 저장 시스템 시장의 성장과 함께 수요가 지속적으로 높아지고 있다. 그러나 리튬 이차전지를 구성하는 핵심 원료인 리튬은 매장량이 한정되어 있어, 같은 양의 리튬을 활용하더라도 보다 오랫동안 효율적으로 활용 가능한 우수한 성능의 전극 소재 개발이 요구되고 있다. 우수한 성능의 이차전지 전극 소재를 개발하는 대표적인 방법으로는 원소 치환이 있다. 한 예로, 상용화된 리튬인산철(LiFePO4) 올리빈 양극재의 산소 원소를 불소로 치환할 시, 에너지밀도와 수명, 그리고 충방전 속도가 동시에 향상된다고 알려져 있다. 이러한 경향에 힘입어, 리튬인산철의 성능을 최대한 끌어올릴 수 있는 새로운 금속 원소에 대한 연구들이 이어지고 있다. 그러나 기존 올리빈 양극재 연구들의 경우, 원소를 치환한 이후 향상된 성능을 정확히 정량화하기 어려웠다. 이는 양극재 성능 측정 시 과거 연구마다 다른 측정 조건(전압창 범위, 율속 등) 및 소재(분리막, 전해질, 음극 등)를 쓰며, 그 결과 측정된 성능에서 양극 자체의 성능을 분리하기 매우 어렵기 때문이다. 본 연구팀에서는 범밀도함수 및 분자동역학 계산이 양극재 자체의 성능을 높은 정확도로 예측 가능하다는 점에 착안하여, 금속 원소가 치환된 올리빈 양극재들의 에너지밀도, 수명, 그리고 급속충방전 성능을 분석하였다. 분석 결과 Mn, Fe, V 세 금속 원소들 중 Mn과 V는 작은 전압창 범위에서 안정적으로 급속충방전이 가능함을 밝혔으며, 반대로 큰 전압창 범위에서 짧은 기간 활용하는 이차전지에는 Fe 기반 올리빈 양극재가 상대적으로 더 적합함을 확인했다. 최용석 교수와 단국대 석사과정 송재인 학생이 진행한 이번 연구는 최근 에너지 소재 분야 전문 학술지 「Journal of Power Sources (2023년 IF=8.1)」에 2025년 1월에 온라인 게재되었다. 논문명은 「Unveiling the potential of lithium fluoride phosphate (Li2MPO4F, M = Fe, V, Mn) for the next generation of lithium-ion batteries: A comparative study based on first principles and molecular dynamic simulations (차세대 리튬 이차전지를 위한 리튬 플루오린 인산염 (Li2MPO4F, M = Fe, V, Mn)의 잠재성능 분석: 제일원리 및 분자동역학 시뮬레이션을 기반으로 한 비교 연구)」이다. 이번 연구는 2022학년도 단국대학교 대학연구비 지원을 받아 수행됐다. [그림 설명: 올리빈 양극재 내 금속 원소에 따른 성능 변화 비교] #단국대학교 #신소재공학과 #리튬배터리 #양극재 #에너지밀도 출처 : 과학기술대학 신소재공학과

2025.07.18 0 46

(2024. 12. 18.) 전해질 용매 제어를 통한 소듐(Na) 기반 음극의 에너지밀도 향상 방안 제시

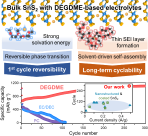

에너지 저장장치에 대한 수요가 급속도로 증가하고 있으나, 이차전지 주요 원료인 리튬은 매장량에 한계가 있음. 본 연구는 보다 쉽게 구할 수 있는(affordable) 소듐에 기반한 이차전지를 분석하여, 성능 향상을 위한 최적의 용매 선정 방안을 제시함 전기차 및 대형 에너지 저장장치에 대한 시장이 급속도로 성장함에 따라, 이차전지의 주요 원료인 리튬(Li)에 대한 수요가 높아지고 있다. 그러나, 리튬은 매장량이 적고 지각 내 분포가 고르지 않아 향후 지속적인 공급이 어려워, 이를 대체할 이차전지에 대한 개발이 시급한 상황이다. 이에 리튬 대신 소듐(Na)을 활용한 이차전지가 등장하고 있다. 소금의 형태로 바다에 흔하게 녹아있는 소듐은 지구에서 6번째로 풍부한 원소로, 이를 리튬 대신 활용한다면 지속가능한 에너지 저장 시스템을 실현할 수 있다. 그러나 소듐 기반 이차전지는 리튬 이차전지 대비 저장 가능한 에너지밀도가 낮고 수명이 짧다는 단점을 가져 상용화되기 어려웠다. 이를 해결하기 위해, 우수한 성능을 갖는 소듐 이차전지와 이를 구성하는 전극재를 개발하기 위한 연구들이 이어지고 있다. 본 연구팀에서는 다양한 전해질 용매를 시도하여, 오랜 시간 동안 높은 에너지밀도를 갖는 이황화주석(SnS2) 음극 기반의 소듐 이차전지를 개발하였다. 연구팀이 개발한 이차전지는 동일한 이황화주석 기반 이차전지 대비 2배 이상의 수명을 보였을 뿐 아니라, 10C의 빠른 충방전 속도 하에서도 600 mAh/g 이상의 높은 용량을 유지하였다. 또한 연구팀에서는 머신러닝 기반의 원자 모델링 기법과 밀도범함수 기반의 계산을 활용해 용매와 음극 간의 상호작용을 원자구조 단위로 계산했다. 이를 통해 개발한 이차전지의 성능이 향상된 원인과 향후 소듐 이차전지용 고성능 음극 개발을 위한 용매 선정 방안도 제시했다. 최용석 교수가 교신저자로 참여한 이번 연구는 최근 에너지 소재 분야 전문 학술지 「ACS Nano(2023년 IF=15.8)」에 2024년 12월에 온라인 게재되었다. 논문명은 「Solvent-Driven Na Storage in SnS2 Anodes: Atomistic Simulation-Guided Strategies for Reversible Reactions, Solid Electrolyte Interphase, and Morphological Transformation (용매에 기반한 SnS2 음극 내 소듐 저장 방안: 원자구조 계산을 통해 유도된 가역적인 반응, 전극/전해질 계면, 그리고 형상 변화 제어 전략)」이다. 이번 연구는 한국연구재단이 지원하는 지역혁신 선도연구센터(RLRC) 사업인 “지속가능한 수소 생산-변환 에너지 생태계(SEHPc)”의 지원을 받아 수행됐다. [그림1 설명: 전해질 용매의 제어를 통한 소듐 이차전지용 이산화주석 음극의 우수한 성능 발현] #단국대학교 #신소재공학과 #소듐배터리 #에너지밀도 #지속가능성 출처 : 과학기술대학 신소재공학과

2025.07.18 0 36

친환경 소재 기반 실내조명 발전 기술

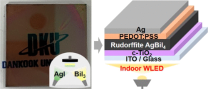

비납계 소재인 AgBiI4를 기반으로 한 실내광 발전 소자를 개발하여, 배터리 없는 친환경 자가발전 기술을 제시하였다. 반투명 박막을 활용해 건물 유리창에 적용 가능한 차세대 건축일체형 광전 기술로 확장 가능성을 확인하였다. 이는 자원 순환, 에너지 자립, 탄소 저감 측면에서 SDGs 목표 달성에 기여하는 지속가능한 에너지 솔루션이다. 본 연구는 실내 환경에서 작동하는 차세대 에너지 기술로 주목받고 있는 실내광 발전 (Indoor Photovoltaics, IPV)의 실현 가능성을 탐구함으로써, 지속가능발전목표 (SDGs) 중 목표 7: 모두를 위한 깨끗한 에너지 , 목표 12: 책임 있는 소비와 생산, 그리고 목표 13: 기후변화 대응에 기여하고자 하였다. 현대 사회에서 사물인터넷 (IoT) 기반의 센서 및 소형 전자기기의 수요는 급증하고 있으며, 이들 디바이스는 실내 환경에서도 자율적이고 안정적인 전력공급을 필요로 한다. 기존의 배터리 기반 에너지 공급 방식은 잦은 교체, 자원 고갈, 폐기물 증가 등의 문제를 동반하기 때문에, 지속가능하고 친환경적인 대안 에너지 기술로써 실내광 발전의 중요성이 부각되고 있다. 본 연구에서는 환경유해물질인 납 (Pb)을 포함하지 않는 비납계 Rudorffite (AgBiI4)를 광흡수층으로 적용하여, 유해물질 사용을 배제하고 친환경성과 인체 안전성을 동시에 확보한 광전소자를 개발하였다. AgBiI4는 적절한 밴드갭과 우수한 광흡수 특성을 갖추고 있으며, LED 조명 하에서도 실질적인 에너지 수확이 가능함을 확인하였다. 반투명한 박막과 함께 시야를 확보하면서 동시에 발전이 가능한 구조를 구현할 수 있어, 기존의 광전소자와 차별화된 응용이 가능하다. 이러한 반투명 구조는 건물의 유리창에 직접 적용이 가능하여, 자연광과 실내조명을 활용한 건축일체형 태양광 (BIPV) 기술로의 확장성을 갖는다. 이를 통해 공간 활용도를 높이고, 추가적인 설치 면적 없이도 실내외 공간에서 에너지를 자가 생산할 수 있는 환경친화적 솔루션을 제공할 수 있다. 요약하면, 본 연구는 친환경 소재와 실내광 에너지 수확 기술을 결합하여 실내 자가발전, 건축통합형 에너지 시스템, 자원순환형 디바이스 생태계 구축 등 다양한 SDGs 목표에 실질적으로 기여할 수 있는 기반 기술을 제시하였다. 향후 이 기술은 스마트빌딩, 웨어러블 디바이스, 저전력 IoT 기기 등 다양한 분야로 확장되어, 탄소중립 시대에 필요한 핵심 에너지 솔루션으로 활용될 수 있을 것이다. [관련 논문] - J. Lee+, J. Park+, B.-C. Jeon+, S. Lim, J.-Y. Back, J. Kim*, and T. Moon*, “Employing PEDOT:PSS as a Hole Transport Material in Regular Rudorffite AgBiI4 Solar Cells for Indoor Photovoltaics,” ACS Sustain. Chem. Eng. 12, 14396 (2024). - S. Lim+, J.-Y. Back+, B.-C.Jeon, J. Park, J. Lee, E.-J. Kim, E. Kim, H. J. Park, J. Kim*, and T. Moon*, “Evaporated, Semitransparent Rudorffite AgBiI4 Films for Pb-Free Indoor Photovoltaics,” Energy & Fuels 38, 23741 (2024). [반투명 진공증착 AgBiI4 박막 및 실내조명 발전 소자] #친환경소재 #실내조명발전 #유리창적용발전 #사물인터넷전력공급 #자가독립전원 출처 : 과학기술대학 신소재공학과

2025.07.10 0 60

(2025. 1. 23.) 이칠원 교수, 초형광(TADF)을 활용한 차세대 청색 OLED 기술 개발

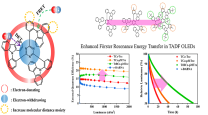

이칠원 교수(화학과) 연구팀이 청색 OLED(유기 발광 다이오드)의 효율과 수명을 크게 개선한 신기술을 개발했다. △ 이칠원 교수(화학과) △ 유정열 연구교수(차세대디스플레이 혁신융합대학사업단) 스마트폰, TV 등 다양한 전자기기에 사용되는 OLED(유기 발광 다이오드) 가운데 청색 OLED는 짧은 수명과 안정성 문제로 ‘OLED 기술의 마지막 퍼즐’로 불리며 효율 개선을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. 기존에는 주로 인광과 형광으로 색상을 구현했는데 최근에는 TADF(열활성화 지연 형광)가 차세대 OLED 핵심 기술로 주목받고 있다. TADF는 형광과 인광을 모두 활용하는 초형광 기술로 기존에 낭비되던 에너지를 다시 활용해 100%에 가까운 효율을 낸다는 장점이 있다. 하지만 짧은 수명과 높은 전류를 주입했을 때 발광 효율이 감소하는 문제가 있어 상용화가 어려웠다. △ 연구 모식도 연구팀은 기존의 TADF에 메틸과 터트-부틸 그룹을 도입한 새로운 감광체를 개발해 적용했다. 새로운 감광체는 초형광 OLED의 에너지 전이 효율을 높이고 삼중항 소멸을 억제해 기존 대비 4배 이상의 수명과 외부 양자 효율을 10% 이상 향상시켰다. 이칠원 교수는 “이 기술을 적용하면 OLED 소자의 광학적 특성을 유지하면서도 안정적인 설계 가능해 차세대 디스플레이 상용화에 전환점을 마련하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다. 연구논문은 화학공학분야 국제학술지인 「Chemical Engineering Journal (IF = 13.4)」 1월 호에 게재됐다. 논문명은 「Thermally activated delayed fluorescence sensitizer for high Förster energy transfer efficiency in blue hyper-fluorescent organic light-emitting diodes(청색 초형광 유기발광다이오드에서 높은 포스터 에너지 전이 효율을 위한 열 활성 지연 형광 감광제)」. 연구에는 유정열 차세대디스플레이 혁신융합대학사업단 연구교수가 공동저자로 참여했다. #단국대 #화학과 #이칠원 #차세대디스플레이 혁신융합대학사업단 출처 : 홍보팀

2025.03.12 0 317

(2024. 12. 4.) 안순철 총장, 호주 뉴캐슬대학과 미래에너지 교육·연구 맞손

2026년 미래에너지 및 재료융합화학 분야 박사과정 복수학위 추진지속 가능한 미래에너지 국제 연구협력 네트워크 구축 호주에서 가장 혁신적인 연구중심대학으로 손꼽히는 뉴캐슬대학(University of Newcastle)과 우리 대학이 미래에너지와 재료융합화학 분야 인재 양성을 위해 맞손을 잡았다. △ 안순철 총장이 뉴캐슬대 Alex Zelinsky(알렉스 젤린스키) 총장과 MOU를 체결하고 기념촬영을 했다. 안순철 총장은 지난달 26일(현지시간) 호주 뉴캐슬대학을 방문해 미래에너지 및 재료융합화학 분야 박사과정 복수학위 및 국제 연구협력 네트워크 구축을 위해 MOU를 체결했다. 협약식에는 안순철 총장, 화학과 최진호 석좌교수, 최고은 교수, 니리찬 사노즈 레지놀드 초빙교수와 뉴캐슬대 Alex Zelinsky(알렉스 젤린스키) 총장, Kent Anderson(켄트 앤더슨) 국제부총장, Ajayan Vinu(아자얀 비누) 석학교수, Alek Voninski(알렉 보닌스키) 국제처장 등이 참석했다. 양 대학은 이번 MOU를 통해 ▲미래에너지 및 재료융합화학 박사과정 복수학위 공동 운영 ▲학술교류 및 공동연구 네트워크 구축 등을 통한 연구 인프라 조성과 글로벌 인재 양성에 힘을 모은다. △ 안순철 총장은 뉴캐슬대 GICAN/HMRI/NIER 대학 부설 연구소를 방문해 Alex Zelinsky(알렉스 젤린스키) 총장과 학술·연구 혁신 플랫폼 고도화에 관한 실질적인 협력 방안을 논의했다. △ 심포지엄에는 뉴캐슬대 교수 및 연구원이 약 40여명 참석해 우리 대학과의 공동연구와 박사과정 공동학위에 대해 큰 관심을 보였다. 안 총장은 수년간 R&D 협력을 이어온 뉴캐슬대 부설 연구소 ▲GICAN(Global Innovative Centre for Advanced Nanomaterials, 첨단 나노소재 글로벌 혁신센터) ▲HMRI(Hunter Medical Research Institute, 헌터 의학 연구소) ▲NIER(Newcastle Institute for Energy Resources, 뉴캐슬 에너지 자원 연구소)를 방문해 학술·연구 혁신 플랫폼 고도화에 관한 실질적인 협력 방안을 논의했다. 이어 국제 연구협력 네트워크 구축을 위한 공동 심포지엄도 개최됐다. 심포지엄에는 뉴캐슬대 교수 및 연구원이 약 40여명 참석해 우리 대학과의 공동연구와 박사과정 공동학위에 대해 큰 관심을 보였다. 차세대 에너지 분야 권위자인 Ajayan Vinu(아자얀 비누) 석학교수의 「GICAN에서의 바이오-나노 연구」 기조발표를 시작으로 ▲Thava Palanisami(타바 팔라니사미) 교수의 「EPIC 프로젝트 기반의 바이오 혁신 연구 및 상업화」 ▲최진호 석좌교수의 「저차원 하이브리드 소재의 치료 기능」 ▲최고은 교수의 「약물전달시스템을 활용한 붕소 중성자 포획 치료 연구」 등의 발표가 진행됐다. 한편 1965년 개교한 호주 뉴캐슬대는 NSW(New South Wales)에 위치한 공립대학이다. 뉴캐슬대는 영국 글로벌 평가 기관인 QS(Quacquarelli Symonds)가 발표한 「2025 QS세계대학평가」에서 ▲세계 랭킹 179위 ▲호주(국내) 10위를 기록했다. 또한 탄소중립 차세대 에너지 및 재료화학 분야에서 QS 세계 랭킹 30위권에 드는 연구중심대학이다. 재학생은 총 3만 8천여 명이며, 생명과학·공학·환경학·의료 분야에서 두각을 드러내고 있다. #단국대 #호주 #뉴캐슬대학교 #미래에너지 #재료융합화학 출처 : 홍보팀

2025.03.01 0 333

(2024. 11. 20.) 문현준 교수(건축학부), 한국에너지대상 대통령표창 수상

문현준 센터장(에너지빅데이터연구센터, 건축학부)이 지난 18일 산업통상자원부가 주최한 ‘2024 한국에너지대상’에서 에너지 효율 향상과 친환경 기술 개발에 기여한 공로로 대통령 표창을 수상했다. △ 문현준 교수(오른쪽)가 '2024 한국에너지대상'에서 대통령표창을 수상했다. 한국에너지대상은 △온실가스 감축 △재생에너지 확대 △에너지 산업 발전에 기여한 개인과 단체를 매년 선정해 시상하는 국내 에너지 분야 최고 권위 포상이다. 문 교수는 건물 에너지 절감을 위해 AI 기반 지능형 건물에너지환경관리시스템(이하 iBEEMS) 연구에 매진해 왔다. iBEEMS 시스템은 인공지능 기반으로 관리자 개입 없이 건물 에너지를 효율적으로 관리해 쾌적한 실내 환경을 유지하도록 설계됐다. 문 교수는 미국 로렌스 버클리 국립연구소(LBNL)와의 국제 공동연구를 통해 세계적인 에너지 기술 발전과 국내 연구의 국제적 경쟁력 강화에 크게 기여해 대통령표창 수상자로 선정됐다. 문 교수는 "지속적인 연구를 통해 에너지 분야에서 성과를 인정받아 기쁘다"라며 "앞으로도 에너지 효율과 친환경 기술 발전에 기여하는 연구에 매진하겠다“라고 소감을 밝혔다. #단국대 #한국에너지대상 #대통령표창 #문현준교수 #건축학부 출처 : 홍보팀

2025.02.28 0 320

(2024. 10. 30.) 이병선 교수팀(고분자시스템공학부), 고용량 리튬금속전지 수명 78%↑ 기술 개발

이병선(고분자시스템공학부)교수팀이 고용량 리튬금속전지 수명을 기존보다 78% 향상시킨 호스트를 개발했다. 호스트란 리튬을 저장하는 공간이다. 리튬금속전지는 기존 리튬이온전지의 음극재를 흑연이 아닌 리튬으로 대체한 것. 리튬은 현재까지 알려진 음극재 중 최상급의 에너지 밀도(기존 대비 10배)를 가지며, 부피를 획기적으로 줄여 이차전지에 가장 적합한 소재로 주목받고 있다. △ 이병선 교수 연구팀 사진[(왼쪽) 제1저자인 구은모 석사생과 (오른쪽) 이병선 교수] 고에너지밀도 전지 및 전고체전지의 음극재로는 리튬금속이 가장 많이 연구되고 있다. 하지만 리튬금속은 충·방전을 거듭할수록 리튬 표면에 나뭇가지 모양으로 리튬이 수직으로 자라나는 일명 ‘수지상(dendrite)성장’이 발생해 전지의 수명과 안정성을 위협해 왔다. 이를 극복하기 위해 연구팀은 리튬 음극재에 3차원 은/탄소 나노섬유 호스트를 도입했다. 수지상 형성을 억제하기 위해서는 단위 면적당 전류밀도를 낮춰야 하는데 3차원 은/탄소 나노섬유 호스트를 도입해 면적을 증가시켰다. 또한 리튬과 친화도가 우수한 은나노입자로 면적 증가 효과를 높였다. 이에 더해 연구팀은 리튬 친화도가 낮은 백금 코팅층을 분리막에 도입했다. 수지상은 통상 수직적으로 전착되는데, 백금 코팅층 분리막 도입으로 은/탄소 나노섬유에 수평적이며 조밀하게 호스트가 형성되는 것을 확인했다. △수직적 리튬 전착으로 짧은 수명의 대조군 (아래쪽)과 연구팀 개발한 호스트를 적용해 78% 수명이 향상된 리튬금속전지 연구팀은 호스트가 리튬금속전지의 수지상 성장을 억제하고 전기적 단락 및 폭발과 화재에 억제 효과가 있다는 것을 입증했다. 또한 고체-전해질 중간상(SEI) 형성을 억제해 리튬금속 전지의 수명도 대폭 개선했다. 또한 연구팀은 호스트를 통해 현재 상용화된 양극보다 더 높은 단위면적당 중량 및 용량을 가진 양극((≥5 mA h cm–2)과 완전지(full-cell)를 구성하여 리튬금속전지 수명을 78% 높이는 데 성공했다. 이병선 교수는 “이번 성과는 상용화된 카보네이트 전해질에서 고용량 리튬금속전지 수명을 획기적으로 개선할 수 있는 호스트를 구현했다”라며 “이차전지 시장에 리튬금속전지 상용화를 앞당기는데 기여할 수 있는 기술로 의미가 크다”라고 밝혔다. 연구논문은 재료과학 및 다학제 연구분야 상위 5.5% (JCR, 2023년 기준)인 국제 저명 학술지 「ACS Nano(2023년 IF=15.8」 2024년 10월에 온라인 게재됐다. 논문명은 「Tailoring Lithium Horizontal Deposition for Long-Lasting High-Loading NCA (≥5 mA h cm–2)||Lithium–Metal Full Cells in Carbonate Electrolytes (카보네이트 전해질 기반 고용량 NCA (≥5 mA h cm–2)||리튬금속 완전지 구동을 위한 리튬 수평 전착 거동 설계)」. 한편 이번 연구는 한국연구재단 개인기초연구사업 기본연구와 중견연구, 미래모빌리티분야 핵심기술을 위한 글로벌 인재양성사업 및 삼성SDI 지원을 받아 진행됐다. #단국대 #학술 #이병선교수 #고분자시스템공학부 #리튬금속전지 #삼성SDI #한국연구재단 출처 : 홍보팀

2025.02.28 0 213

- 대학 홈페이지 add

- 대학원 홈페이지 add

- 부속/부설기관 홈페이지 add

본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다.